Skalierte Agilität – wie Sie Ihr Unternehmen anpassungsfähig machen!

Mit einer flexiblen Architektur reagieren Unternehmen schneller auf Veränderungen und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wie das gelingt, lesen Sie im Artikel.

Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen könnte auf Marktveränderungen flexibel eingehen und Innovationen deutlich schneller umsetzen. Doch oft bremsen alte und komplexe Systeme diesen Wandel aus. Genau hier setzen agile Prinzipien an – und entfalten sowohl für neue als auch für bestehende Geschäftsmodelle ihren Mehrwert.

Eine flexible und entkoppelte Geschäfts- und Systemarchitektur ist der Schlüssel zu einer effizienten agilen Organisation (siehe auch Skalierte Agilität – wie Teams effizient orchestriert werden (Teil I)). Eine gut durchdachte Systemarchitektur ermöglicht es Teams, autonom und dennoch gut zusammenzuarbeiten. Klare Abhängigkeiten und Entscheidungsbefugnisse helfen den Teams, sich selbst zu organisieren.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie von einer starren, alten Systemstruktur zu einer flexiblen, modernen Architektur übergehen können. Anhand einer fiktiven Fallstudie und unserer praktischen Erfahrungen aus verschiedenen Projekten veranschaulichen wir diesen Ansatz.

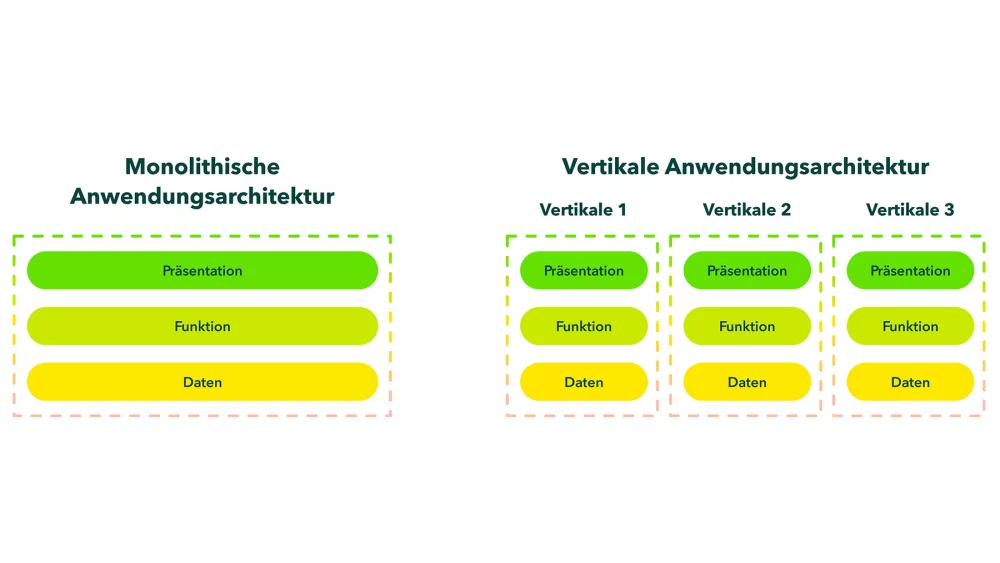

Was sind monolithische und vertikale Architekturen?

Bevor wir auf die Fallstudie eingehen, definieren wir kurz monolithische und vertikale Architekturen.

Monolithische Architektur

Alle Anwendungskomponenten sind in eine einzige, unteilbare Einheit integriert. Dies führt zu guter Leistung und vereinfachter Entwicklung, aber zu weniger Flexibilität, eingeschränkter Skalierung und hoher Abhängigkeit.

Vertikale Architektur

IT-Anwendungen werden nach Geschäftsfähigkeiten aufgeteilt. Dies schafft eine starke Marktorientierung, Flexibilität, Skalierbarkeit und geringere Fehleranfälligkeit, erhöht gleichzeitig aber den betrieblichen Aufwand sowie die Komplexität des Monitorings und macht die Fehlersuche schwieriger.

Abbildung 1: Monolithische und vertikale Architektur

Der Übergang von einer monolithischen zu einer vertikalen Architektur erfordert erheblichen technologischen und organisatorischen Wandel. Jeder vertikale Schnitt kann in Microservices unterteilt werden, was einen schrittweisen Übergang ermöglicht. Im Folgenden stellen wir eine fiktive Fallstudie vor, die Herausforderungen und Lösungen aufzeigt.

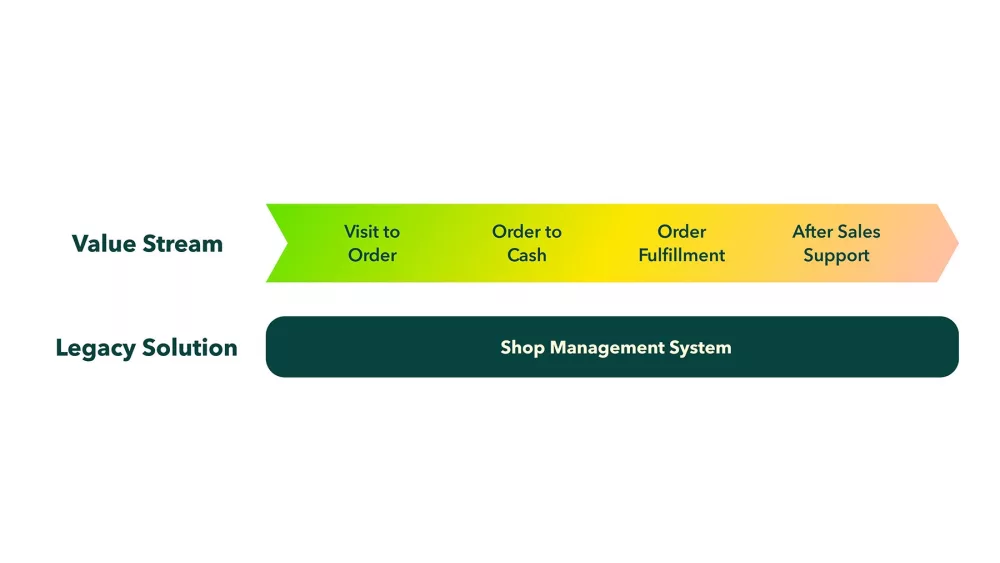

Fallstudie: Transition zu mehr Business Agility

Der fiktive Online-Händler eShop nutzt eine monolithische IT-Anwendung zur Unterstützung seines Value Streams (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Bisherige, monolithische Architektur bei eShop

Um den Kundenanforderungen nach modernen Funktionen gerecht zu werden, entschied sich eShop, auf eine agile Entwicklung und eine vertikale Architektur umzustellen. Dies soll die Kundenorientierung verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen. Herausforderungen sind der Startpunkt, technologische Komplexität, redundante Funktionen und die Verwaltung der übergreifenden Geschäftslogik.

Wie wird die agile Transformation begonnen?

Um die agile Transformation zu starten, ist eine geschäftswertorientierte Prioritätensetzung entscheidend. Die Strategie sollte darauf abzielen, die Kundenerfahrung zu verbessern und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Ein schrittweiser Ansatz sorgt dafür, dass das Tagesgeschäft reibungslos weiterläuft. Mit Value Stream Mapping werden die wichtigsten Arbeitsschritte identifiziert.

In unserer Fallstudie wurde „Visit to Order“ als entscheidender Schritt erkannt, da er die Kaufentscheidung der Kunden maßgeblich beeinflusst. Durch die Optimierung dieses Schrittes kann eShop die Kundenzufriedenheit, den Umsatz und die Rentabilität steigern. Das Ziel ist es, „Visit to Order“ flexibler und kundenorientierter zu gestalten.

Der anfängliche Entwurf der Transitionsarchitektur entkoppelt „Visit to Order“ zu einer vertikalen Lösung (siehe Abbildung 3). Als erste Maßnahme können innerhalb eines klar definierten Bereichs der Lösung agile Teams gebildet werden. Dieser Ansatz ermöglicht iteratives Lernen und eine schnelle Entwicklung. Der Rest des Value Streams wird weiterhin durch den Monolithen unterstützt, um einen schrittweisen Übergang zu gewährleisten.

Abbildung 3: Der erste Entwurf der Transitionsarchitektur entkoppelt die Vertikale „Visit to Order“

Wie lässt sich die technologische Komplexität bewältigen?

Der Aufbau und Betrieb des gesamten Software-Stacks erfordert hohe technologische Kompetenz. Da andere Schritte weiterhin vom Monolithen unterstützt werden, sind Schnittstellen für Übergabepunkte notwendig. Die Teams brauchen eine neue Infrastruktur für die agile Entwicklung, wie Cloud-Konfiguration, Überwachung und Tests. Diese Aufgaben sind für kleine agile Teams von fünf bis elf Mitgliedern oft zu komplex und umfangreich.

Um dies zu bewältigen, wird die Architektur weiter verfeinert:

- Customer Facing Solutions: IT-Lösungen, die direkt Geschäftsfunktionalitäten bereitstellen.

- Platform Solutions: Konsolidierte Lösungen zur Unterstützung der Entwicklung und des Betriebs.

- Modularized Legacy Solutions: APIs zur Entkopplung des Monolithen.

Wie lassen sich redundante Geschäftsfunktionen adressieren?

Im Schritt „Visit to Order“ werden Nachrichten wie Auftragsbestätigungen und Verfügbarkeitsbenachrichtigungen an Kunden gesendet. Später folgen Versandbenachrichtigungen, Rechnungen und Zahlungserinnerungen. Es gibt zwei Ansätze für diese übergreifenden Funktionen:

- Unabhängigkeit mit Redundanz: Jede Vertikale verwaltet ihre Lösung unabhängig. Dies stärkt die Autonomie, führt aber zu Redundanz und erhöhtem Koordinationsbedarf, um eine konsistente Benutzererfahrung und Compliance zu gewährleisten.

- Zentralisierte Geschäftslösungen: Geschäftskontextspezifische Lösungen bleiben als „Customer Facing Solutions“ innerhalb der Vertikalen bestehen. Geschäftsunabhängige Lösungen wie Nachrichtenversand und Berichtswesen werden in „Business Platform Solutions“ ausgelagert. Dies reduziert Redundanzen und nutzt Synergien, schränkt aber die Unabhängigkeit etwas ein.

eShop entschied sich für den zweiten Ansatz und richtete eine „Business Platform Solution“ namens „Kontaktmanagement“ ein.

Abbildung 4: Die finale Transitionsarchitektur balanciert Unabhängigkeit mit Spezialisierung und Synergien aus

Wie lässt sich bereichsübergreifende Geschäftslogik handhaben?

Bei eShop werden Kunden anhand ihres Kaufverhaltens und ihres Customer Lifetime Value in Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien beeinflussen die Preisgestaltung, Liefergeschwindigkeit und Zahlungsoptionen im gesamten Value Stream.

Solche horizontalen Abhängigkeiten können nicht allein durch Vertikalisierung gelöst werden. Daher hat eShop die Rolle des „Value Stream Owners“ eingeführt. Diese Person ist verantwortlich für die Identifizierung und Orchestrierung dieser Abhängigkeiten. In Zusammenarbeit mit den Architekten wird festgelegt, wie und wann z. B. die Liefergeschwindigkeit an die Kundenkategorie angepasst wird.

Die Aufgaben des „Value Stream Owners“ umfassen:

- Identifizierung der bereichsübergreifenden Geschäftslogik entlang der Customer Journey,

- Definition von Steuerungslogik und Daten für diese Abhängigkeiten,

- Abstimmung von Datenobjekten und Schnittstellen,

- Ende-zu-Ende-Monitoring, z. B. der Versandzeiten pro Kunden-Service-Level.

Diese Maßnahmen ermöglichen die agile Transformation des ersten Schrittes des eShop Value Streams und erleichtern die sukzessive Transformation der gesamten Organisation.

Unser Ansatz auf einen Blick

Basierend auf den skizzierten Herausforderungen und Lösungen empfehlen wir folgenden Ansatz:

- Grundlagen erarbeiten: Vision und Geschäftswert der Initiative definieren und sicherstellen, dass die Führungsebene die Umgestaltung unterstützt.

- Value Stream auswählen: Den dringendsten Value Stream identifizieren und analysieren.

- Optimale Schritte im Value Stream bestimmen: Schritte mit dem besten Verhältnis von Zielerreichung und Änderungsaufwand auswählen.

- Lösungen etablieren:

- Customer Facing Solutions: Geschäftsspezifische Lösungen für bestimmte Value Stream-Schritte.

- Business Platform Solutions: Generische Lösungen für mehrere Value Stream-Schritte.

- Development Platform Solutions: Technische Lösungen zur Unterstützung von Design, Entwicklung, Verifizierung, Validierung und Betrieb.

- Modularized Legacy Solutions: APIs zur schrittweisen Entkopplung und Ablösung des Monolithen.

- Bereichsübergreifende Geschäftslogik managen: Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten festlegen, um die Ende-zu-Ende-Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

- Lösungen agilen Teams zuweisen: Basierend auf Lösungskategorisierung und Anforderungen.

- Mit den ersten Value Stream-Schritten beginnen: Sicherstellen, dass bestehende Funktionalitäten mit neuen Komponenten funktionieren, Architektur und Prozesse anpassen und bei Bedarf skalieren.

Unser Ansatz führt zu einem erheblichen organisatorischen und technischen Wandel. Eine nachhaltige Umsetzung erfordert Investitionen in Technologie und Mitarbeiter-Know-how. Die Umstellung sollte in einer separaten (agilen) Initiative durchgeführt werden.

Fazit

Eine vertikale Architektur ist der Eckpfeiler einer agilen Organisation und sollte sorgfältig geplant werden. Ein strukturierter, schrittweiser Ansatz ist unerlässlich, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen, ohne die Organisation zu überfordern. Unsere Best Practices betonen den schrittweisen Übergang, bei dem der Monolith sukzessiv abgebaut und durch eine flexiblere Architektur ersetzt wird.

In diesem Artikel haben wir den Übergang zu einer vertikalen Architektur im Rahmen einer agilen Transformation erörtert und uns auf einen einzigen Value Stream konzentriert. Dieser Ansatz ermöglicht agile, geschäftsorientierte Innovation, minimiert Störungen und maximiert die Anpassungsfähigkeit.

Die Unterstützung der Führungsebene ist für den Erfolg entscheidend. Ohne ihr Engagement können die notwendigen kulturellen, organisatorischen und technischen Veränderungen nicht wirksam umgesetzt werden.